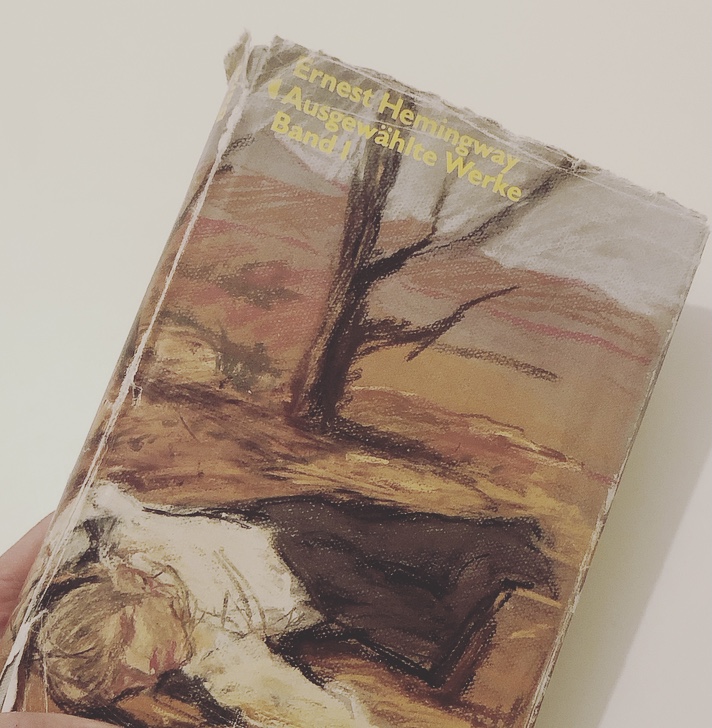

Ernest Hemmingway: Wem die Stunde schlägt (Buchrezension)

Neulich ging ich die Straße entlang und da stand ein Karton mit Büchern an einer Hauswand, ungelesen. Ich bückte mich und mein Blick fiel auf dickes Buch, Ernest Hemmingway: Wem die Stunde schlägt. Ich nahm es mit, denn ich hatte gerade nichts zu lesen. Vom Hemmingway kannte ich natürlich Der alte Mann und das Meer und weiterhin auch einen Band mit Kurzgeschichten, mehr aber nicht. Grund genug, dem Buch eine Chance zu geben und was soll ich sagen: innerhalb von ein paar Tagen hatte ich den Wälzer durch, den ich weder zur Seite legen konnte noch ging mir das, was ich da las, aus dem Kopf. Das ist Literatur der Weltklasse – informativ, bildend, verstörend und packend bis zur allerletzten Seite.

Man kann dem Leben nicht mehr Tage geben, aber man kann den Tagen mehr Leben geben.

Dieser vielleicht packendste und berühmteste Roman Ernest Hemingways erzählt drei Tage im Leben von Robert Jordan, ein Amerikaner, der aus Überzeugung als Freiwilliger auf republikanischer Seite im Spanischen Bürgerkrieg gegen die Faschisten kämpft. Als Sprengstoffexperte erhält er die Aufgabe, sich in den Bergen hinter den Faschistischen Linien Partisanen anzuschließen und eine strategisch wichtige Brücke zu sprengen.

Schnell zeigt sich, dass Roberts geradlinige und entschlossene Art, Aufträge zu erledigen, an seine Grenzen stößt. Denn die Charaktere der Guerillagruppe, auf die er trifft, sind völlig unberechenbar. Anselmo, Pilar, Maria und allen voran der verschlagene Pablo. Hemingway lässt den Leser in die Historie der Bürgerkrieges durch Gespräche zwischen Robert und den Kämpfern eintauchen. Deren Schilderungen, allen voran jenen von Pilar und Pablo zu den grausamen Geschehnissen in deren Heimatdorf, gehören zweifelsfrei zu den spannendsten und beeindruckendsten Passagen, die man sicherlich nicht mehr vergessen wird. Als Robert sich in Maria verliebt, einem traumatisierten Mädchen, deren Eltern von den Faschisten erfordert wurden, gerät alles aus den Fugen. Souverän verdichtet Hemingway den ganzen Krieg in drei Tagen. ein Krieg vollkommen sinnlos, erbarmungslos und ohne Gnade. Ein Krieg, der friedliche Nachbarn zu erbitterten Feinden, friedliche Menschen zu Meuchelmördern werden lässt.

Kenner Hemingways wissen, dass stets exzessiv Alkohol gesoffen und das Klischee des Mannes, der viel trinken können muss, bedient wird. So auch hier. Sicherlich steckt in seinen Zeilen viel Autobiographisches und letztlich ein unverrückbares Statement – nämlich für eine bessere Welt zu kämpfen, auch wenn man dafür mit dem Leben bezahlen muss. Hemingways frühere Arbeit als Journalist und seine Verpflichtung zur Objektivität gerät dabei nie ins Straucheln. Eine Objektivität, die schockiert und eines ganz deutlich macht. Die Verantwortung liegt nicht primär bei jenen oben, die befehlen, sondern bei jedem einzelnen. Treu seiner Eisbergtheorie, die besagt, dass nur ein kleiner Teil des Eigentlichen erzählt wird, während die Thematik im unerwähnten Subkontext steckt, zieht er einen Spannungsbogen auf, der zu keiner Zeit nachlässt.

Das könnte dich auch interessieren

Impressionen von der Berliner Sternfahrt

11. Juni 2017

GEGEN RECHTS /// JETZT

31. Januar 2025